船出したシリア新生の道

NPO法人サラーム会会長 小林育三

電子季刊紙 Salaam Quarterly Bulletin, 2025年11月, 秋季号より

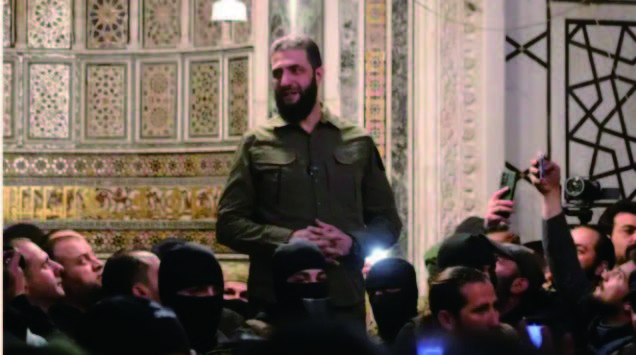

首都中心部のモスクで演説する反政府勢力のアル・ジョラニ代表(8日午後、ダマスカス)=スクリーンショットとキャプションは2024年12月8日BBC NEWS Japan更新 2024年12月9日より)

2010年末から生じたアラブの春以降、シリアは14年間内戦状態が続いてきた。それが昨年12月8日突如アサド政権は崩壊し、内戦は終結した。皮肉にもそれはイスラエルのおかげだ。内戦終結の引き金を引いたのはレバノンの非政府軍事勢力ヒズボラがシリアの敵性国家イスラエルによって壊滅状態に追い込まれたからだ。

もう少し詳しく見ていこう。2014年のISIL「イスラム国」によって国土の60%を「イスラム国」に奪われ政権崩壊の瀬戸際に陥った当時のアサド政権は、ロシアの空爆に助けられ息を吹き返した。またイランの革命防衛隊の指揮下にあるシリア・シーア派民兵とレバノンから支援に入ったヒズボラに支えられ命脈をたどってきた。そこに2023年10月からのガザ戦争が始まり、イスラエルは自衛権行使としてハマスを支援するヒズボラやそれを指揮するイラン革命防衛隊要人への爆撃を為し、壊滅に追い込んだ。

2024年11月27日、イスラエルとレバノンとの停戦合意が成された。直後シリア北西部イドリブ県の反政府勢力は、イスラム過激組織「ハヤト・タハリール・アル=シャーム」(HTS)は、シリア政府軍への攻勢をかけ30日にはアレッポを制圧した。ロシアの散発的な空爆はあったもののアサド政権を応援する様子は見られなかった。又イラン革命防衛隊へのイラン政府からの強力なてこ入れもなかった。

シャーム解放機構(HTS)を主導とする反政府軍は12月2日にはハマ、5日にはホムスと進軍し、12月8日にはダマスカスに入りアサド政権は崩壊した。あっと言う間の出来事であった。

反政府軍の主導となったシャーム解放機構(HTS)は2017年1月に結成された。代表となったアル・ジャウラニ氏はアルカーイダ系のヌスラ戦線の指導者であった。しかし2014年にはISと決別し、2016年にはアルカーイダとの断絶を発表したとされており、2017年にHTSの代表となった時点で彼は民族主義を採用し、非妥協的・戦闘的ジハード主義イデオロギーと決別したようだ。

2025年1月29日、HTS代表アル・ジャウラニ氏はアフマド・アル・シャラアの名でシリアの暫定大統領に就任した。イスラエルは氏の出自に警戒心を抱いているが、欧米諸国は注意深く歓迎していく様子に見受けられる。筆者はシリアの新生に期待を込めて見ていきたい。

1,アサド政権の負の遺産、ISとの戦い

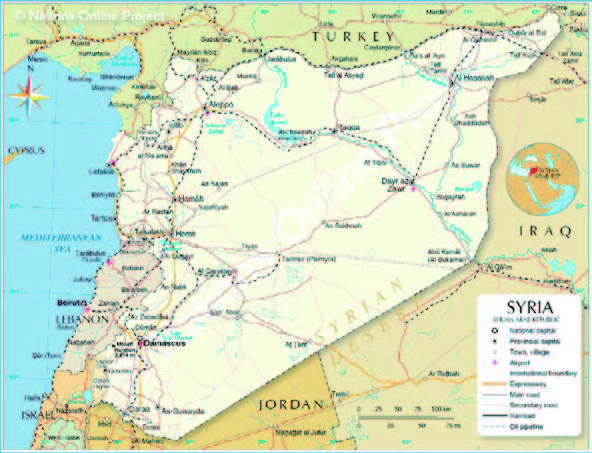

下地図は2021年3月読売新聞に掲載されたシリア各勢力の実効支配地域を示す図だ。(詳しくはNews Report2021年夏季号「シリアの今―アラブの春後10年、今も内戦状態」参照)概ね四つの支配地域に分かれる、と色分けしている。

① アサド政権の支配地域(地図にアサド政権と記されている薄灰色の地域。首都ダマスカスを中心とする、全国土の約6割)②イスラム過激派「イスラム国」残存地域(地図の白い部分)その中に米国が支配する反体制派拠点がある。シリアの東方でユーフラテス川西方とイラク、ヨルダン国境までの過疎地域)③トルコ軍/反体制派支配地域(トルコ国境沿いの地域で、黒く塗られた地域。シリア正規軍から分離した「自由シリア軍」は欧米・トルコによって軍事訓練された反体制軍である。トルコ国境地帯でユーフラテス川の西側を「自由シリア軍」が支配し、東側は米軍の空爆の応援を受けIS「イスラム国」を掃討してきたSDF(シリア民主軍)が支配した。その後トルコによりSDFの勢力の中からトルコ独立党勢力(YKK)を排除し、クルド人勢力とした。黒色の’安全地帯’はトルコ軍警察の管理下に置かれた。④イドリブ県(濃灰色に斑点が入った地域で、反体制派と記された地域)

「ジャウラニHTS代表がシリア旧体制のジャラリ首相と会談し政権移譲で合意」(YouTube · テレ東BIZ2024年12月10日のスクリーンショット)

シリアの反体制派「シリア救国政府」を率いるムハンマド・バシル氏=11月28日、北西部イドリブ(AFP時事)=写真キャプションとも2024年12月10日23時45分JIJI.COMより

12月10日、シリア救国政府はムハンマド・バシル氏を暫定首相に指名した。

2025年1月29日、アフマド・アル・シャラア氏はシリアの暫定大統領に就任した。

2,シャラア暫定大統領、トルコのエルドアン大統領と会談

2025.2.5、クルド人勢力の対応を協議するシリアのシャラア暫定大統領とトルコのエルドアン大統領(Youtube ANNnewsCHからのスクリーンショット)

シリアの最大の問題は13年続いた内戦によって自主独立的な地域となったトルコとの国境線地帯とユーフラテス川に囲まれたクルド人地域だ。

新政権にとっては民族的に和合でき憎い相手であり、アメリカと組んでIS「イスラム国」と戦ってきたことから反アサド政権の立場は同じであっても政治的には接点がなく、同類のグループでもなかった。

アサド政権に与し得なかったトルコ政権は、シャラア氏の「シリアは全国民が共存できる。武器が国家の管理外に置くことを許さない」として各勢力の武装解除を進め国軍に統合する方針を貫いてきた事を評価した。特にトルコのスタンスである「SDFの中核組織となっているYPG(人民防衛部隊)は解体されるべき」をうけいれた。

エルドアン大統領はシャラア氏のトルコ訪問に大統領専用機を準備して出迎えた。会談では「シリア北東部のクルド人のISとの戦闘に、シリアとトルコは協力することに合意」したようだ。またエルドアン氏はシリアへの欧米からの制裁解除に向けて協力する、とも語った。

その後、クルド人主体の民兵組織「シリア民主軍(SDF)」はシリア暫定政府に合流した。合意文書は3月10日に署名され、エルドアン大統領は「地域の安全と安定に貢献する」と歓迎した。

3,シャラア暫定大統領、米トランプ大統領と会談―シリアへの制裁解除

5月14日、トランプ大統領とサウジアラビア皇太子(ムハンマド・ビン・サルマン)のリヤドでの会談(ALARABIA NEWS動画のスクリーンリーンショット)

会談に先立ちシリアのシャラア暫定大統領を温かく迎え握手するトランプ米大統領

会談はわずか30分の非公開首脳会談であったが、シリアにとっては新生シリア国家建設にスタートする大きなチャンスを与えられた、と言える。

トランプ大統領は5月13-15日サウジアラビア、カタール、UAE(アラブ首長国連邦)を訪問した。そこでの最大のトピックは、トランプ大統領とシリアの暫定大統領アフマド・アル・シャラアとの会談であった。この会談でトランプ大統領は、「シリアに新しいスタートを与えるために、シリアに科した制裁を解除する」と発言した。

ウォールストリートジャーナルより

制裁解除の報を聞いたシリア市民は街頭に繰り出し、花火を上げて祝った。ダマスカスでは13日火曜日の夜、オメイヤド広場に集まり歓声を上げ祝った。

無条件の制裁解除ではない

トランプ大統領とシャラア氏との非公開会談の詳しいところは明らかにされていないが、制裁解除が無条件だったわけではない。ホワイトハウスの報道官の声明によると、トランプ大統領はシャラア氏に対し「全ての外国テロリストはシリアから撤退するように、イスラエルを外交的に承認するように、ISグループの復活を阻止する為に米国と協力するように促した」と語った。

記者の立会のない非公開の、しかも25年ぶりの首脳会談であるとは言え、トランプ大統領がシリアに新生のチャンスを与え、GCCを初め西欧社会にシャラア暫定大統領を受け入れるよう促したことは間違いない。

4,シリアの懸案、ゴラン高原とドゥルーズ族問題

一方シリアにとってイスラエルとの関係正常化は、ゴラン高原の安全保障問題とドゥルーズ族の多いシリア南部スウェイダ地区問題について、どのように話し合いを進めるかにかかっていると思われる。

ゴラン高原問題

上左地図と以下のイタリック体の説明文は内閣府国際平和協力本部事務局ホームページより抜粋し、右は1992年ゴラン高原地図(Wikipediaより)を参考に掲載した。

ゴラン高原は、シリア南西部に位置する岩地の高原で、ヨルダン川流域を見渡せることから、軍事戦略上はもちろん、水源確保の意味でも重要な拠点となっています。ゴラン高原は、1967年の第三次中東戦争をきっかけにイスラエルが占領し、1973年の第四次中東戦争でシリアが一時的に奪還しましたが、その後すぐにイスラエルに再占領されました。ゴラン高原では現在も緊張関係が続いています。国連は、1974年にシリア、イスラエル両国が兵力引き離し協定に合意したのを受け、停戦監視と両軍の兵力引き離し状況を監視する国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)を設立しました。

50年間続いた上記状況がなぜ続いているのか?振り返って見たい。第三次中東戦争でイスラエルはゴラン高原を占領した。国連安保理決議242号は「イスラエルの占領地からのイスラエル軍の撤退」を求めた。しかしイスラエルは「同決議に在る’イスラエルの安全と承認された国境の下での脅威や力の行使から自由で平和に生きる権利’が保証されていない」として受諾しなかった。翌年1968年5月1日、イスラエルは’イスラエルという国家の生存権を承認する’を条件として、決議を受諾した。これを「領土と平和の交換」という。

1973年10月6日―24日第四次中東戦争が起った。(エジプト+シリア)VSイスラエルの戦争だ。結果、エジプトはシナイ半島を奪還できず、シリアはゴラン高原を奪還できなかった。その後有名な1978年9月のキャンプ・デービット合意(イスラエルのベギン首相とエジプトのサダト大統領)の和解により、イスラエルはシナイ半島を返還した。「領土と平和の交換」は実行された。一方イスラエルとシリアの和解は為されなかった。バース党バッシャール・アサド政権はエジプトのようにイスラエルとの平和条約を結ぶことはなかった。従って1974年以来’両国には兵力引き離す協定に合意’以上の合意はない。つまり休戦とはなったが、敵性国家同士として国交の無い状態が続くことになった。

シャラア暫定大統領はバース党のような左翼的強権政権でもなく、イスラム過激派のようなイスラム主義国家でもなく民主的、協調的、穏健なシリア建設を目指すと言っている。真に願っているのか否か?は、イスラエルを国家として認めるか否か?にかかっている、と言って良い。それなくしてゴラン高原問題の解決は始まらない。

ドゥルーズ族問題とスウェイダ問題

スウェイダ問題はドゥルーズ族問題と言って過言ではない。ドゥルール族はイスラエル・シリア・ヨルダン・レバノンに150万人いると推定される。長い歴史を持ち、宗教的にはイスラム教の一派とされるが族外不出と言われる宗教的秘儀を持ち、同族以外の結婚は行われない。近代国家においては居住地の国の政権に忠誠を尽すとされる。従ってイスラエルに居住するドゥルーズはイスラエルの建国の為に戦った。イスラエルの兵役に服しイスラエル軍人になっている。一方シリアに居住するドゥルーズはシリアの兵役に従順だ。

2015年6月に生じたシリアのドゥルーズ虐殺事件は反アサド政権のヌスラ戦線によってアサド政権側のドゥルーズを殺害した事件だった。(ヌスラ戦線は指導監督の不行き届きとして謝罪した)。

今回イスラエル軍に対しシリア正規軍が出動したいきさつは、ドゥルーズ族とスウェイダ地区の他部族との衝突とされる。

NHK国際放送2025(2025.7.18「イスラエルのシリア空爆の意図は」の解説図

シリアのシャラア暫定大統領は9月17日、イスラエルとの安全保障協定を巡る協議が進行中で、「数日内に」成果が出る可能性があると述べた。しかしイスラエルとの安全保障協定は、スウェーダに限定して結ぶ事は出来ない。シャラア大統領はシリアの全ての民族を公平に扱うことを宣言しているが、歴史が絡み、国境問題も関係する問題である故、簡単に解決できるとは思われない。それでも解決に前向きな大統領の英断に期待したい。

過去の記事

2025年8月1日 トランプ政権と中東情勢―イランが弱体化、複雑化する地域秩序

2025年5月1日 トランプ政権を迎えて中東の平和は進展するのか?

2025年2月1日 ‘テロとの戦争’ を克服して始まる建設の道(下)

2024年11月1日 ‘テロとの戦争’を克服して始まる建設の道(上)

2024年8月1日 真の平和を希求するクウェート

2024年5月1日 クウェートとの絆を結んだ三陸鉄道

2024年2月1日 過激イスラムと左派思想が煽る反ユダヤ主義

2023年10月18日 「ハマス」の大規模テロは、パレスチナのためにならない

2023年8月1日 英国のTPP加入承認とシックス・アイズ

2023年5月1日 サウジアラビア主導のアラブ諸国

2023年2月1日 平和国家の信頼を獲得した日本

2022年11月1日 平和を希求する湾岸諸国とイスラエル

2022年8月1日 日本を世界的平和国家として信認させた安倍晋三元首相

2022年5月1日 新時代の戦争―抑止力強化としてのデジタル戦略

2022年2月11日 日米同盟の深化と拡大こそ中国共産主義戦略克服の道

2021年11月11日 日FOIP(自由で開かれたインド・太平洋構想)の実現に向けた日本の具体的な取組例

2021年8月11日 中東平和と日本—湾岸戦争後30年の節目にあたって

2021年5月11日 世界的支持を拡げる‘自由で開かれたインド太平洋安保’

2021年2月11日 第二の原子力時代の門を開くトリウム熔融塩炉

2020年11月11日 ポンペオ演説の本気度その後

2020年8月11日 中東への本格的平和外交に 船出すべき日本(下)

2020年5月11日 中東への本格的平和外交に 船出すべき日本(中)

2020年3月11日 中東への本格的平和外交に 船出すべき日本(上)

2019年11月11日 eスポーツ、国体で文化事業として開催:日本のeスポーツが新たな段階へ

2019年8月11日 原油価格をめぐる状況

2019年5月11日 エジプトで巻き起こった一夫多妻論議:タイエブ師=スンニ派最高権威“アズハル”のグランド・イマム発言

2019年2月11日 eスポーツ元年となった2018年

2018年11月11日 適温相場における世界経済と原油価格の動向 -リーマンショックから10年を振り返る-

2018年8月11日 2020年小学校プログラミング教育必修化へ本格発進

2018年5月11日 シシ大統領の過去4年間の成果と次期4年間の展望

2018年2月11日 イスラム中東で広がる“e-スポーツ”-2022年アジア競技大会から正式種目に決定

2017年8月11日 イスラム教の攻撃性とイマームの「反テロ宣言」

2017年5月11日 「イラク・シリアのイスラム国」(IS)壊滅へのカウントダウン

2017年2月11日 米トランプ政権の中東政策

2016年11月11日 湾岸戦争終結後25年―湾岸戦争が宗教戦争に転換しないため開かれた「イスラム教最高指導者会議」

2016年8月11日 サウジアラビア-エジプト間「紅海に架かる橋」建設計画発表

2016年5月11日 サミットで「IS壊滅」のためのより深化した国際連携を

2016年2月11日 サウジVSイラン、サウジを中心とするアラブ穏健派がイスラムを主導できるか、の正念場

2015年11月11日 アラブ合同軍、創設決定とその後

2015年8月11日 過激派組織「イスラム国」に対する国際的包囲網の成果と今後の課題

2015年5月11日 GCC DAYS IN JAPAN 東京開催2015年4月22日~24日概略報告

2015年2月11日 アラブの春の限界―エジプトとチュニジアのその後

2014年11月11日「イスラム国」の衝撃から3ヶ月―空爆と包囲網に舵を切った米戦略

2014年8月11日 ハマスの危険性を見抜いたエジプト・シシ政権の停戦調停に期待する

2014年5月11日 クウェート国の東日本大震災復興への熱い支援

2014年2月11日 エジプト民主化へのロードマップ

2013年11月11日「健康に生きる」それ自体が社会貢献の時代へ

2013年8月11日 クウェートの英雄サラ・アクバル女史来日講演

2013年5月11日 イラク戦争の功罪

2013年2月11日 安倍政権に最良の日本エネルギー政策を期待する