会長コラム

世界は昇竜の天運を迎えている

NPO法人サラーム会 会長 小林育三

2024年元旦、日本は能登半島地震に見舞われた。翌日1月2日、羽田空港では能登地震被災救援物資を新潟航空基地に輸送する海上保安庁機に日本航空が衝突・炎上した。日航乗客367人と乗員12人は全員脱出。しかし海保機の乗員6名の内5名は死亡した。

新年の1日、2日の出来事だっただけに、誰もが日本の暗い1年の幕開けと感じたに違いない。三週間ほど経ってこの重く縁起悪いと感じる思いから解放されて来た。それは天災と不慮の事故後に二次的不幸が発生しなかったからではないだろうか。

筆者はここでひとつ別の観点からの解放について示したいと思う。それは国際情勢と歴史の潮流から2024年の日本を見ることに依って理解頂けると思う。

プーチンの誤算

①ウクライナに対する誤算―自由と民主主義の最前線で戦うウクライナの愛国心

第二次世界大戦後、世界は大戦を抑止するために民主主義の原則を立て、国際法の基に世界秩序を成してきました。その原則は各国の‘主権と国土の一体化’として具現してきました。故に一昨年のロシア・プーチン大統領によるウクライナ侵攻は彼がいかなる宗教的・愛国的弁明を弄したとしても正当化されません。‘力による現状変更’は許されない暴挙です。

そのことは2022年3月2日国連総会の緊急特別会合でアメリカ提出の決議案が参加国の2/3以上、141か国の賛成多数によってロシア非難決議として採択されたことで証明されました。この非難決議は、「ロシアがウクライナで軍事作戦を行うことを宣言したこと、核戦力の準備態勢強化を決定した二点を非難した上で、ロシアに対して完全かつ無条件で軍の即時撤退を求めました。世界の民主主義国家が‘世界意思’としてロシアの軍事作戦を非難したのです。

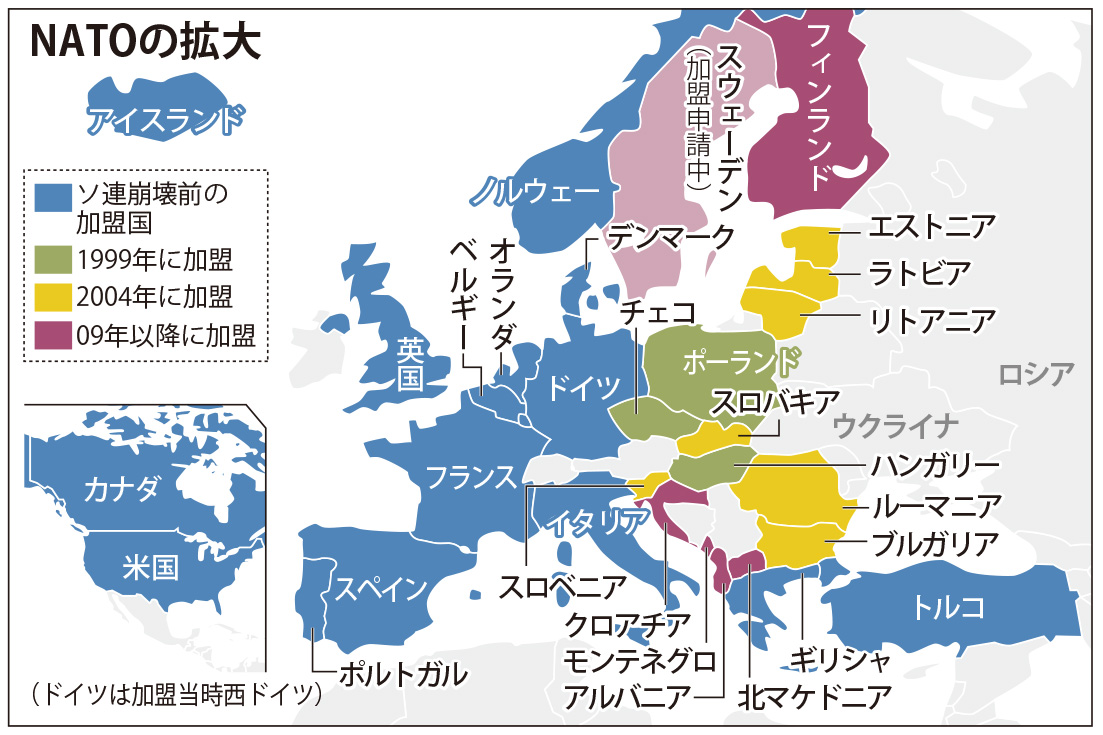

②フィンランドとスウェーデンに対する誤算―バルト海と北海を抑えられたロシア

東西冷戦後30年以上武装中立政策を続けてきたフィンランドとスウェーデンがNATOに加盟したことはプーチンの誤算でした。不凍港を求めるロシアの野望は南下政策と称せられましたが、バルト海と北海への野望も歴史的であったと言えます。それが永年中立政策を維持してきた両国がいとも簡単にNATO加盟を決断するとは想っていなかったのではないか?たとえ両国がそう思ってもトルコとハンガリーは容易に承認することはないだろう、と踏んでいたに違いない。特に大多数のイスラム教徒を抱えるトルコはNATO加盟国であっても異質の国柄でキリスト教的EU諸国と折り合いが悪く、むしろロシアとの親和性が強い。故に異質的なハードルを越えてまでNATO側の言い分を飲んで両国の加盟を承認することはないであろう予想していたに違いないのです。

③NATO加盟国トルコに対する誤算

2022年6月28日、トルコのエルドアン大統領、フィンランドのサウリ・ニーニスト大統領、スウェーデンのマグダレナ・アンダーソン首相は、NATO事務総長イェンス・ストルテンベルグの後援の下、マドリードで会談し、三首脳はトルコの正当な安全保障上の懸念に対処するための三国間覚書に合意

そのように考えたとしたら、大きな誤算を犯したと言えます。何故なら第一次大戦後トルコはスルタン制を廃したとは言えイスラム教的民主主義の国なのです。更に言えば第二次大戦後のソ蓮が共産主義による世界赤化の野望によってロシアの西側諸国を衛星国家とする西進政策に対抗するため、国民の信仰(ジハード)と国家護持のために1950年の朝鮮戦争に参戦しNATOに加盟した国です。たとえソ連が崩壊したとしてもロシアの南下政策に対する野望に対する警戒感は地政学的立場からも簡単に消えるわけではないと言えます。

「南ガス回廊」アゼルバイジャンートルコーギリシャーイタリアを結ぶ(ウィキペディアコモンズ)

イスラエルとハマスの戦争状態

ガザ地区から発射されるロケット弾(2023年10月7日)(写真はNHK 国際ニュースナビ 2023年10月10日より)

被害を受けるイスラエル アシュケロン(2023年10月7日)

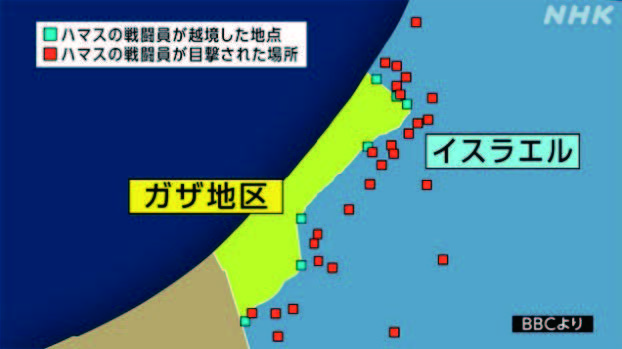

2023.10.7のハマスによる大規模テロはかつてない規模でした。5000発のロケット弾の発射と共に、ハマス戦闘員は海からも空からもイスラエルに侵入しました。イスラエル国防軍の発表によると検問所を含む7箇所の分離壁を破壊し3000名以上のテロリストがイスラエル南部に侵入し、ガザの国境の町で大規模テロを実行しました、1日にして1200人が無差別に虐殺されました。更に250名以上が誘拐され、今尚130人以上が人質として捉えられたままです。

2023年10月7日、イスラエルとガザの国境フェンスを越えるハマスのテロリストが目撃されているKan TV のスクリーンショット、著作権法第27a条に従って使用

NHK 国際ニュースナビ2023年10月10日より

1)ハマスの自爆テロ的戦略の失敗

陸海空からイスラエルに侵入する計画は、ハマス単独の立案としてもイランの精鋭「革命防衛隊」対外工作コッズ部隊幹部とレバノンのヒズボラ、ISやアルカイダやその他のイスラム過激派と会合を重ねて準備してきたことは間違いないことです。

①マシャルのジハード呼びかけは完敗

ハマスの最高指導者でありハマスの創設メンバーであるハリド・マシャル氏は世界中のムスリムに「10月13日金曜日、イスラム教の国々で、世界中のムスリムは怒りを示せ・・・シオニストとアメリカに怒りのメッセージを示せ」「世界中のムスリムに財政援助を求める。・・・・ジハードを、殉教者になる事を」と対イスラエルとの戦争参加を呼びかけました。「イスラム国」がテロをジハードとして正当化し呼びかけたように、かつてアルカイダが生前のビンラーディンとザワヒリの連盟で「ムスリムにはアメリカと同盟国の国民を殺害する義務がある」と呼びかけたように。

しかしマシャルの呼びかけは完全に失敗した。5年前までは呼びかけに呼応して世界各地でテロが頻発しましたが、今回の呼びかけではデモが起ったものの無差別テロは殆ど起きませんでした。グローバルジハードの時代は過ぎ去っていたのです。

②ヒズボラやイラン革命防衛隊のコッズ部隊はイランの全面的な指示と支援がなければイスラエルとの交戦に向わないし向かい得ないでしょう。これまでの3ヶ月を見る限りアメリカの素早い対応により、イランの参戦は抑止されました。

米空母CVN-78 ジェラルド・R・フォード

アメリカは「イランがこの地域の不安定な状況につけ込むことを抑止する」として、 オースチン米国防長官は10月8日時点で最新鋭の空母「ジェラルド・フォード」を中心とした空母打撃群をイスラエル沖の東地中海に派遣すると発表しました。

バイデン大統領もイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し「テロリズムを正当化するいかなる理由もない」と発言しました。

③アラブ諸国がハマスのテロを非難

ハマスのイスラエルへの大規模奇襲作戦のもくろみは、「大規模テロによりイスラエルを大混乱に陥れ、イスラエル軍の大規模反撃によるガザのパレスチナ人の犠牲を引きおこし、イスラエルの過剰防衛、軍による無差別攻撃のため、ハマスの大規模テロに対する非難以上の非難をイスラエルに浴びせること」でした。特に同族のアラブ人はイスラエルへの憎しみを爆発させ、イスラエル=悪として、憎しみの連鎖、暴力の連鎖を引き起こす、これがハマスの戦略でした。

しかしサウジアラビアを初めとする湾岸諸国、エジプト、ヨルダンはハマスの思う様に誘導されませんでした。テロはダメだ、ハマスのテロは悪い、とハマスに対して強く批判しました。何故ならアラブ諸国はIS「イスラム国」のテロとの戦いを充分経験してきたからです。彼らの言うイスラム主義がコーランから逸脱し、独善排他的イスラム主義の強要であることに気づいてきたからです。ガザのパレスチナ人ですらハマス支持は減退しています。

2)オスロ合意は有効でありパレスチナ国家は途上にある

調印後に握手をするイスラエル・ラビン首相とPLOアラファト議長。(ウィキペディアより)

オスロ合意は失敗した、との見解が一般的に言われています。しかし果たしてそうであろうか?

オスロ合意はイスラエルとPLOの相互承認の土台の上にパレスチナ暫定位置政府が出発し、1996年1月、ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、東エルサレムでの地方議会選挙(立法評議会)の第一回総選挙が行われました。選挙は暫定自治反対派がボイコットしたものの、有権者102万8000人の71.7%の高い投票率で概ね順調に行われました。結果はパレスチナ自治政府(PA)の評議会定数88議席のうち、PLO主流派ファタハが55議席を獲得し、アラファトPLO議長が自治政府議長(大統領)として選出されたのです。

暫定自治期間3年目までに、エルサレム、パレスチナ難民、安全保障、国境画定等諸問題を議する途上にありました。

2004年アラファト議長の死後PLO議長はアッバス議長に継承されました。アッバス議長はオスロ合意の枠組の中でPAの大統領としてイスラエルとの交渉を進める立場にありました。今でもパレスチナ国家独立とイスラエルとの二国共存の交渉権はアッバス議長率いるファタハに有り、イスラエルを全面否定しテロを起こしたハマスにはあり得ません。

昇竜の天運を迎えた世界

以上のように国際情勢の動きを視る時、ヨーロッパ世界の秩序は民主主義と法に則った秩序の再構築に向っていると理解できます。ウクライナの戦争はそれを崩そうとする悪なる勢力との戦いと言えるでしょう。天軍万軍はウクライナに味方するに違いないと思います。

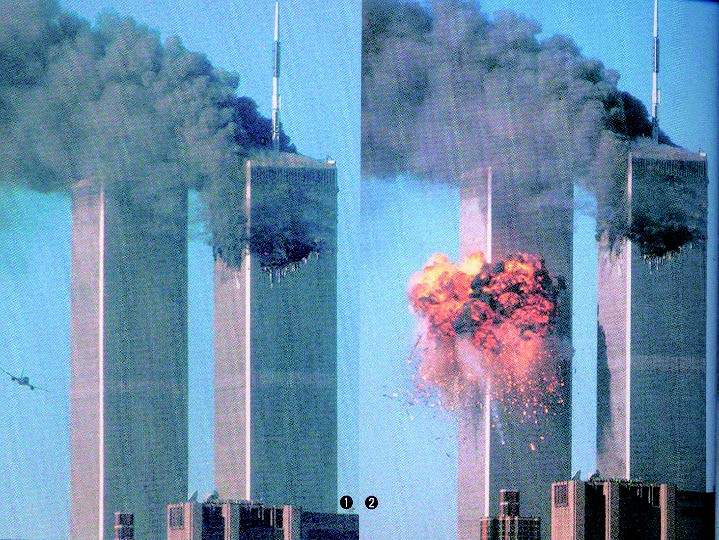

2001.9.11米同時多発テロ:テロとの戦争の幕開けであった

その後に起った2001年9・11米同時多発テロによって引き起こされたアフガン戦争とイラク戦争はアルカイダを核とする聖戦主義者、ジハード団等グローバルジハードとの’テロとの戦争’です。イスラム型の民主主義を目指す穏健派と急進派、暴力否定のイスラム穏健派と暴力肯定(ジハード主義)のイスラム過激派の抗争が繰り広げられてきました。

アラファトは民族社会主義者としてパレスチナ国家樹立のためとして過激な手段を採用してきましたがイスラム信仰としては穏健派でした。故にパレスチナ国家樹立のためにテロを排除しイスラエルを認めたのでした。

ムスリム同胞団から派生したハマスはそこが決定的に異なっています。イスラエルと平和条約を結んだエジプトのアンワール・サダト大統領を暗殺したのはムスリム同胞団から派生した急進派、ジハード団でした。アルカイダを創設したウサマ・ビン・ラーディンが師と仰ぐアブドゥッラー・アッザームはジハード思想の唱道者でした。

ムスリム同胞団パレスチナ支部がハマスと名称変更してPLOのパレスチナ独立運動に参加したのは1987年12月でしたが、アラファト議長率いるPLOに加わりながらも一貫してイスラエルの生存権とイスラエル国家を信仰的に拒否してきました。当然ながらオスロ合意に反対し、1996年の第一回統一選挙をボイコットしました。

従って現在のヨルダン川西岸地区を支配するファタハとガザを実効支配するハマスの対立状況が20年近く続いてきたのです。

パレスチナ人の大群衆がガザ地区でファタハの記念日を祝福:ガザ地区ガザ市:2022年最後の日、数万人のパレスチナ人がガザ市内の広場に集い、ファタハ党の創立58周年を祝った。同党の最大の対抗勢力である武装組織ハマスの本拠地において、党の人気を示す稀有な機会となった。ARAB NEWS 2023.1.1

ハマス壊滅後のガザ復興とパレスチナ国家建設は、オスロ合意の原点に戻って、イスラエルとパレスチナの二国家共存です。それはイスラエルとアラファト議長とPLOとの間に築かれた相互信頼関係に立ち戻り、それを脅かしたジハード主義に基づくテロ・暴力を排除して行くことによってのみ可能であると言えるでしょう。

過去に築かれた信頼の基盤の上に立ち、互いの理想を理解、尊重し、協働して建設に励むことによって昇竜の天運を掴むことができる。これが国際社会と歴史からの教訓であろう。

会長コラム コンテンツ

2012年2月25日 クウェート独立50周年を心よりお祝い申し上げます。