中東への本格的平和外交に船出すべき日本(上)

NPO法人サラーム会 会長 小林育三

電子季刊紙 Salaam Quarterly Bulletin, 2020年3月, 春季号より

昨年日本は平成から令和へと元号が変り新しい時代を迎えた。7年前の第2次安倍政権は’積極的平和外交’を打ち出し真っ先に中東諸国を歴訪した。昨年のイランとの首脳会談実現はその成果と視る事が出来る。イランとアメリカの対立激化に日本の平和外交の役割を期待したのはアメリカ・トランプ大統領であった。日米安全保障条約締結60年を迎えるときでもあり、日米同盟の揺るぎなき深化と発展の結果と言えよう。

今号と次号2回に分けて日本と中東との関わりについて提言したい。

日米安保と自主原油獲得

1960年1月に全権団を率いて訪米した岸首相はアイゼンハワー大統領と会談し、新安保条約を調印。

国会を取り囲んだデモ隊、1960年6月18日。ウィキペディアより

日本が平和国家と信認されるようになった今日、その出発点を日米新安保条約締結に求めることが出来る。共産主義イデオロギーに根ざした左翼勢力は日米安保を結べば日本は再び戦争に巻き込まれる、と大合唱し迎合するマスコミは日本の国民挙げての反安保闘争であると拡声器の如く報道した。

第二次世界大戦後、米欧自由民主主義陣営と共産主義との対立はアジアにおいて中華人民共和国と台湾中華民国との分裂、南北朝鮮の分断となり、民主VS共産の世界的対立となった。1951年9月サンフランシスコ講和条約により主権を回復した日本は調印と共に発効された日米安全保障条約により‘反共の砦’に位置づけられた。1960年岸内閣による新日米安全保障条約承認は日本の国家意思として民主主義陣営の一員に与することを決定づけた。

一方貿易立国を踏襲した戦後の日本は産業経済の基盤となるエネルギー資源である原油輸入は必須不可欠であった。そして輸入に頼るのみでは不安が残る故、自主開発油田は日本の国是と認識されていた。そのような中で1958年、サウジアラビアとクウェートとの開発協定が締結され、1960年1月カフジ沖での一発目の採掘で大規模油田の発見となった。

日本経済の大発展に貢献した湾岸石油

この奇跡的自主開発油田の始動により中東湾岸諸国と日本との新しい絆が拡がることとなった。アラビア石油は順調に日本への原油供給の使命を果たした。安価な石油の安定供給は動力源と電力源の変革をもたした。自動車、船舶、飛行機の動力源に必要なガソリン、重油、軽油等がコストに見合う価格で供給可能となり、水力発電が主流を占めていた電力は逆転して火力発電が主流となった。

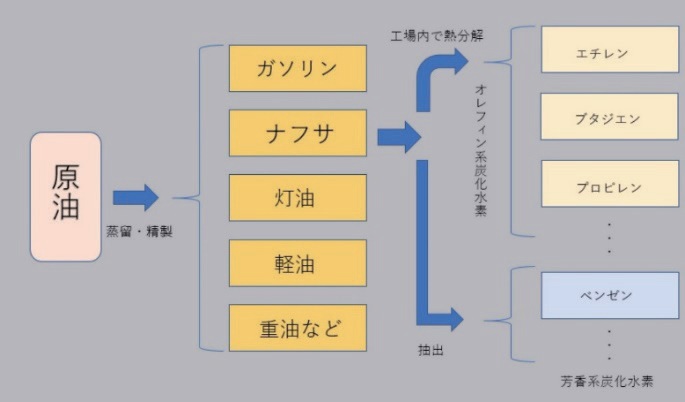

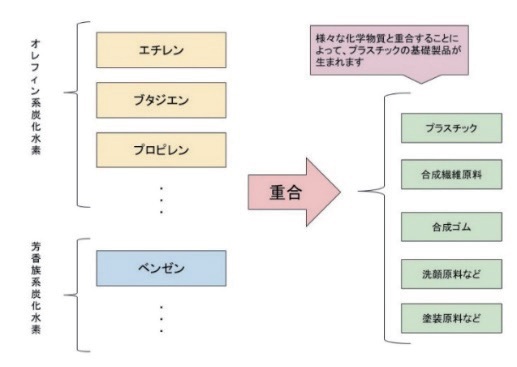

さらに下図に説明されるように原油を蒸留して得られるガソリンのうち、比較的沸点の低い軽質ガソリン「ナフサ」を石油化学製品の原料として利用しエチレン、ベンゼン等が取り出され、それらからプラスチック、合成樹脂、合成ゴム洗顔原料、塗装原料が製造される。石油化学産業の発達は生活必需品全般にまで拡大していった。

日本と中東湾岸諸国の絆

古の海のシルクロードはオイル・ロードへと飛躍

安価な中東原油の輸入は日本産業の発展をもたらし、日本経済の高度成長の礎となった。‘石油の一滴は血の一滴’と言われる貴重な原油貿易によって結ばれた両国の関係は当然良好に進展しつつあった。

中東湾岸諸国は穏健な親欧米諸国であり、日本との友好は深まってきているとの認識は中東についての日本の常識となった。しかしその常識からは見えない湾岸諸国の事情が存在していたのである。確かに湾岸諸国は親欧米的国家であるが、イスラム教国である。故に無神論的共産主義国家陣営に与することはないとしてもイスラエルに味方しがちなキリスト教国家群を許容できないでいたのである。とりわけイスラエルの独立以来‘アラブの大義’を掲げて戦った中東戦争においては同じアラブであるパレスチナ側に立ってきたからである。

そのような視点から言えば日本外交は日米安保によって間接的にイスラエルの側に立っており、かつ同時に最高に友好的な原油輸出相手国なのである。事実当時のクウェートの最大の原油輸出相手国は日本であった。

第一次オイルショック

オイルショックによる生活必需物資の買い急ぎ

1973年エジプトとシリアはイスラエル軍を奇襲攻撃した。エジプトはシナイ半島を、シリアはゴラン高原をイスラエルから取り戻すためであった。緒戦はエジプト・シリアが有利に戦いを進めたがイスラエルの反撃にあった。その苦戦状況を支援するためにアラブ諸国は石油戦略を採った。アラブ産油国組織であるアラブ石油輸出機構(OAPEC)は全原油生産量を毎月前月の5%削減することとした。湾岸6か国は公示価格の70%引き上げを決定した。さらにOAPECはイスラエルに対して友好的な国への原油輸出停止を決定。(第4次中東戦争は10月23日に停戦。この石油戦略は翌年春には解消に向かった)

石油代替エネルギーの進展

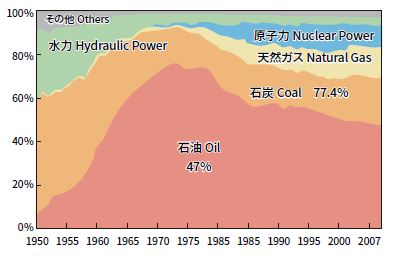

■ 一次エネルギー総供給の構成

出展:資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」

日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」

注)1990年度以前の「総合エネルギー統計」では現在と異なる作成方法が用いられていることに注意。1953年以前は暦年。

大幅原油価格の引き上げにより世界は不況に陥った。日本はいかにこの状況を克服するか深刻に悩みエネルギーミックス政策を打ち出した。その政策は①エネルギー源の種類の分散(石油偏重から天然ガス、原子力への分散)②原油輸入の地域分散(中東集中からの分散化)であった。

上図に視る如くエネルギーミックス政策は有効に機能し、エネルギー源における石油の占める割合は1973年時の77.4%をピークとして2007年には47.0%迄に下がった。

1979年1月に起こったイラン・イスラム革命により、イランの原油生産は完全にストップとなり第2次オイルショックが引き起こされるかにみえた。OPEC内部による原油価格の高騰は石油需要の極度の落ち込みをもたらし、加えて非OPEC産油国の攻勢にあいその結果、OPECカルテルは崩壊した。

中東平和あって可能となる日本の二元外交

日米安保条約を基軸とする日本外交において東西冷戦下では当然に欧米民主主義陣営に属しイスラエルとは安全保障上の友好国となってきた。一方原油生産と原油貿易によりアラブ湾岸諸国とも有効な関係を築いてきた。日本にとってはアラブとイスラエルはともに友好国であっても敵対関係にあるアラブとイスラエルのそれぞれの立場から視れば二元的外交に見えるのである。つまり日本の二元的外交が成り立つためにはアラブとイスラエルとの間に戦争がなく平和であることが前提となっているのである。

しかしオイルショック後においても日本は中東平和に積極的にかかわってきたとは言い難い。中東から視れば、‘アメリカとの敗戦の後遺症をひきずる日本’‘油を求めて中東に近づく日本’という負のイメージをも持ち続けたままだったのである。

世界平和への貢献を評価されなかった湾岸戦争時の日本

11月29日、国連安保理事会はイラクに対しクウェートからの撤退を促す最後の機会として、1991年1月15日を期限にあらゆる必要な手段を行使する権限を与える事実上の武力行使容認決議(678決議)を賛成多数で採択した(1990年11月30日付中日新聞・夕刊)

日本が世界平和への役割を果していないことを痛感させられたのは湾岸戦争時であった。イラクに侵略されたクウェートを解放するための国連決議がありながら日本は米英軍主導の多国籍軍を積極的に支持しなかった。より率直に言えば、世界戦争にも発展しかねない難解な事態の打開は多国籍軍によるイラク軍の排除しかない、との決断に日本は率直に支持を表明すべきだった。時の政府は事態を深刻に判断できず‘軍事的解決反対’を主張する野党の意見を克服できず、及び腰のまま‘その役割’を資金援助で済まそうとした。その姿勢を見て取られ「日本は金だけで済ますのか?」という批判はアメリカ議会から起った。

湾岸戦争多国籍軍への90億ドル追加関連法案が可決され、海部俊樹首相(右)と握手を交わす橋本龍太郎蔵相(1991年2月28日。アメリカの不快感を気にしての追加支援となったため日本にたいする評価が薄れた)

1985年ごろJapan as No1と称され世界の経済大国となった日本はクウェートを始めとする湾岸諸国からの石油で経済発展を遂げたのではないか。そのクウェートが亡国に瀕している時日本は何をしてあげるだろうか?日本も当然その特別な国のために何かをしなければならないと思っていた。しかしお金を支援することしかできなかった。湾岸戦争への日本の拠出金は130億ドル。国税から捻出したのである。この額は当時のレートで日本人12000万人の一人につき15000円に当たる。他のどの国もできないほどの金額を拠出したのである。しかしそれでも人的支援のできなかった日本は‘及び腰’‘金だけ’という非難を少なからず受けたのであった。

冷戦終結後の日本の転換

1991年当時衆議院国会対策副委員長を務めた故与謝野馨氏

湾岸戦争は1991年2月28日に終結した。日本国会で決定した追加支援90億ドルを盛り込んだ法案が成立したのは3月6日であった。既に支援済みであった40億ドルと合計130億ドルという世界最大の拠出金額であったにもかかわらず米国議会は‘too late’ , ‘too little’と批判した。当時の日本国会が‘ねじれ国会’だから遅れたといういいわけは通用しなかった。

このような事態を重く受け止めていた故与謝野馨氏は2013年1月2日の読売新聞『時代の証言者』に次のように証言している。

「あれだけ苦労しても、やっぱりカネを出すだけでは信用もなくし、日本は国際的に孤児になってしまう、と思いながら寝る前に読んだ米週刊誌『タイム』で、湾岸戦争後フランスの特殊部隊が地雷撤去をしている記事を見つけ、ひらめきました。翌日梶山さんに『機雷を除去するため、掃海艇をペルシャ湾に出しましょう』と提案・・・(中略)・・・4月26日、海上自衛隊の掃海艇と補給艦がペルシャ湾に向けて出港しました。」

湾岸の夜明け作戦

上写真は掃海母艦「はやせ」以来25年ぶりに建造された「掃海母艦うらが」。「はやせ」時代の掃海技術を反映し航空掃海支援能力の強化が図られている。

イラク停戦発効後防衛庁長官は海上幕僚長に対し「ペルシャ湾における機雷等の除去の準備に関する長官指示」を発出し、「我が国船舶の航行の安全を確保するため、ペルシャ湾における機雷の除去及びその処理を行う。」ことを目的とする「ペルシャ湾における機雷の除去及びその処理の実施に関する海上自衛隊一般命令」を発令した。

補給艦「ときわ」(左の艦):クウェート沖で掃海作業を続ける掃海母艦「はやせ」と4隻の掃海艇に 食料、燃料、真水及び日本から送られて来た家族等からの手紙や荷物を、継続的に補給する為、約500マイル南方の補給基地アラブ首長国連邦のドバイと掃海現地を何回も往復した。当時のペルシャ湾には係維索が切れた機雷缶が流れており、船舶の航行には危険を伴なった。

自衛艦隊司令官に直属する「ペルシャ湾掃海派遣部隊」が編成され、4月26日に出発した。落合畯(たおさ)1等海佐を司令官とする総勢511名、掃海母艦「はやせ」、補給艦「ときわ」、掃海艇「ひこしま」「ゆりしま」「あわしま」「さくしま」の6隻は4月26日それぞれの母港から出港した。99日間に及ぶ危険かつ困難な作業に一人の犠牲者もなく34個の機雷を掃海し9月11日、任務は完了された

神奈川県江ノ島で2003年12月23日に一般公開された海上自衛隊 掃海艇「ゆりしま」

落合畯(たおさ)1等海佐の記録集『湾岸の夜明け作戦』(Operation Gulf Dawn)によれば「湾岸の復興に貢献してくれた国に感謝する」として復興に貢献した約30カ国の国旗が描かれたTシャツが現地で売られていた。しかしその国旗に「日の丸」は描かれていなかった。掃海作業が始まりその事が現地で報道された6月になって初めてTシャツのマークに各国の国旗と並んで日の丸が入れられるようになった、と記している。

湾岸戦争に際して130億ドルの資金協力を行ったにもかかわらず、クウェートが湾岸戦争終結直後ワシントン・ポスト紙の全面を使って謝意を表した広告に日本の国旗はなかった。掃海部隊派遣後、クウェートで発効された記念切手には他国に加わって日本の国旗も印刷された。

国際貢献には危険を伴った人的貢献がいかに必要であるかを痛感させる生きた証言であった。

最後に少々長くなるが、先の記録集『湾岸の夜明け作戦』の一部を抜粋引用したい。

クウェートに寄港した際、記者会見が行われた。私が掃海作業の進捗状況について説明した後、地元新聞記者からの質問を受けた。

「クウェート国民は、あなた方に心から感謝している。遠い極東の日本から、こんな小さな船でペルシャ湾まで来て、われわれの為に危険極まりない機雷の除去をやってくれた。心からお礼と感謝を申し上げる。それは其として、日本は第二次大戦以後45年間、戦争をしていない筈だ。それなのにどうしてアメリカ、イギリス、フランスと言ったその間にベトナム戦争、フォークランド紛争、スエズ紛争と言った実際の戦争を経験してきた先進諸国と同等に、機雷掃海と言う最も難しい技術を持っているのか。それとも日本は隠れて戦争をしていたのか?」

私は次のように答えた。

「そうではない。昭和20年3月、瀬戸内海を中心として日本近海に約1万2千個の機雷が敷設され、日本海軍はその脅威に敢然と挑戦し、その機雷掃海作業は終戦後も営々と続けられた。それはやがて海上自衛隊に引き継がれ、日本近海に於ける船舶航行の安全確保のために、 掃海業務は昭和40年代後半まで、継続された。私自身も若い頃、その掃海業務に従事した経験がある。第二次大戦以後、約45年間も平和が続いた日本の掃海部隊が、先進諸国と同等に実任務につけるのは、旧海軍の先輩達が良き伝統を残してくれたお陰であり、それに加えて任務を引き継いだ海上自衛隊の掃海部隊が、堅実に訓練を励行し、技量を磨いて来た努力の積み重ねがあったからである。」

遠隔操作で機雷処理に向かう自衛隊(1991年6月19日)。水中処分隊。水中テレビを装備していないため機雷探知機で探知した目標が確実に機雷であることを確認するためには水中処分隊員の視認に頼らざるを得なかった。安全を確保しつつ機雷に接近し、炸薬を取り付け遠隔爆破させる、高度の技術力に裏付けられた勇気ある実行力がもとめられた。

遠隔操作で機雷処理に向かう自衛隊(1991年6月19日)。水中処分隊。水中テレビを装備していないため機雷探知機で探知した目標が確実に機雷であることを確認するためには水中処分隊員の視認に頼らざるを得なかった。安全を確保しつつ機雷に接近し、炸薬を取り付け遠隔爆破させる、高度の技術力に裏付けられた勇気ある実行力がもとめられた。