平和を希求する湾岸諸国とイスラエル

ジャーナリスト 本田隆文

電子季刊紙 Salaam Quarterly Bulletin, 2022年11月, 秋季号より

ロシアのウクライナ侵攻非難決議

2月25日、ロシアによるウクライナ侵攻非難決議の表決を行う国連安保理(UN photo)

西側諸国は、2月にウクライナに侵攻したロシアを強く非難、政治的、軍事的支援を継続してきた。明らかな他国への侵略であり、国際法を無視した現状変更だが、中東、アフリカ、アジアの多くの国はロシア非難に消極的、または中立的な立場を取っている。親米とされてきた、ペルシャ湾岸各国も同様だ。

侵攻を受けて2月25日に開催された国連安保理で、ロシア非難決議の表決が行われ、アラブ首長国連邦(UAE)は棄権した。クウェートとトルコは賛成票を投じた。UAEは、以前からロシアとの経済的な関係が深い。ロシア人富豪の旅行先としてもよく知られ、ここでロシアとの関係を悪化させることは得策ではないとみたのだろうか。

表決に表れた中東・北アフリカ諸国の対応

アブドゥルハレク・アブドゥラ博士は、1953年生まれのUAE国籍。ジョージタウン大学で政治学博士号。政治学の元教授、www.theacss.org のアラブ社会科学評議会の議長。シャルジャ湾岸研究ユニットの所長を10年間務めた。ジョージタウン大学現代アラブ研究センターの客員教授でした。最新の著書に「GCC諸国に対するアラブの春の影響」、「アラブ湾岸の瞬間の社会政治的問題」、「岐路に立つGCC」がある。

UAEの政治科学教授でハーバード大学の客員研究員でもあるアブドゥルハレク・アブドゥラ氏は、UAEの棄権は政治的理由からではなく、安保理非常任理事国としてのUAEが「アジア全体とアラブ全体を代表している」からだと指摘している。UAE一国の利益だけに基づいた判断ではないという見方だ。

一方、3月2日の国連総会でUAEは、侵攻非難決議に賛成した。これが、UAEの侵攻に対する法的な立場ということだろう。賛成は166カ国、中東・北アフリカ(MENA)諸国では、14カ国が賛成、反対はシリアだけで、アルジェリア、イラン、イラクの3カ国が棄権、1カ国が無投票だった。

一方で、アラブ湾岸諸国の一員という立場から見ると様相は変わってくる。湾岸を含め、この地域全体から見てウクライナ侵攻は、「欧州の問題であり、関与したくない」(アブドゥラ氏)ということだ。経済的には、ロシアは石油輸出国機構(OPEC)プラスの一員であり、湾岸産油国との利害関係があり、中立的な対応を取らざるを得ない。

アブドゥラ氏は「ロシアのプーチン大統領は、欧米、特に米国と違い、湾岸のリーダーに敬意を払い、個人的関係を築いてきた」としており、「人脈」がものをいうアラブ社会で、一対一で築かれた信頼関係も侵攻へのアラブ諸国の対応に影響を及ぼしたとみている。

MENAでは歴史的に米国に対し根強い不信感がある。米イスラエル関係、さらにはイラク、アフガニスタンへの対応が一因だ。米国など欧米に立ち向かうプーチン氏に対して、中東諸国の大衆からの支持が強いのはそのためだろう。

アブドゥラ氏は、「中東での勝者と敗者は既にはっきりしている」と指摘する。勝者は湾岸アラブ6カ国、つまり、サウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、オマーンだ。ウクライナ侵攻に伴う石油・ガスの高騰で、「経済的にも戦略的にも自国の価値」は上がった。一方の敗者は、ウクライナの小麦に依存していたレバノン、エジプトなどだという。

米政権がサウジに歩みより

バイデン米大統領は就任当初から中東に関心を示してこなかった。湾岸原油・ガスへの依存度の低下や、台頭する中国に対抗するためのアジアシフトが原因だが、この夏には、当初、人権侵害への懸念から「のけ者」国家と批判していたサウジを訪問し、人権問題は一時棚上げした格好だ。

7月16日、ジッダでサウジアラビア首脳と会談するバイデン米大統領(中央左、サウジ通信)

だが、アブドゥラ氏は中東訪問で「成果はなかった」と指摘する。何よりも、原油増産の確約を取り付けられなかったことは大きい。バイデン氏は、ロシアのウクライナ侵攻などを受けた米国内のインフレへの対応を迫られており、原油価格の抑制は至上命題だったはずだ。ところが、OPECプラスは10月に入って日量200万バレルもの減産で合意、米国の要請を無視した格好だ。しかし他方でサウジは、バイデン氏の中東訪問時にイスラエルからの航空便の通過を承認した。このことは米政権にとって、サウジのイスラエルに対する融和姿勢の兆しとして受け止め歓迎している。

イスラエルと湾岸諸国の平和希求

イスラエルは、ウクライナ侵攻をめぐってロシアを批判してこなかった。アブドゥラ氏は、「イスラエル政治に大きな影響力を持つロシア系ユダヤ人が多くいる」からと指摘している。

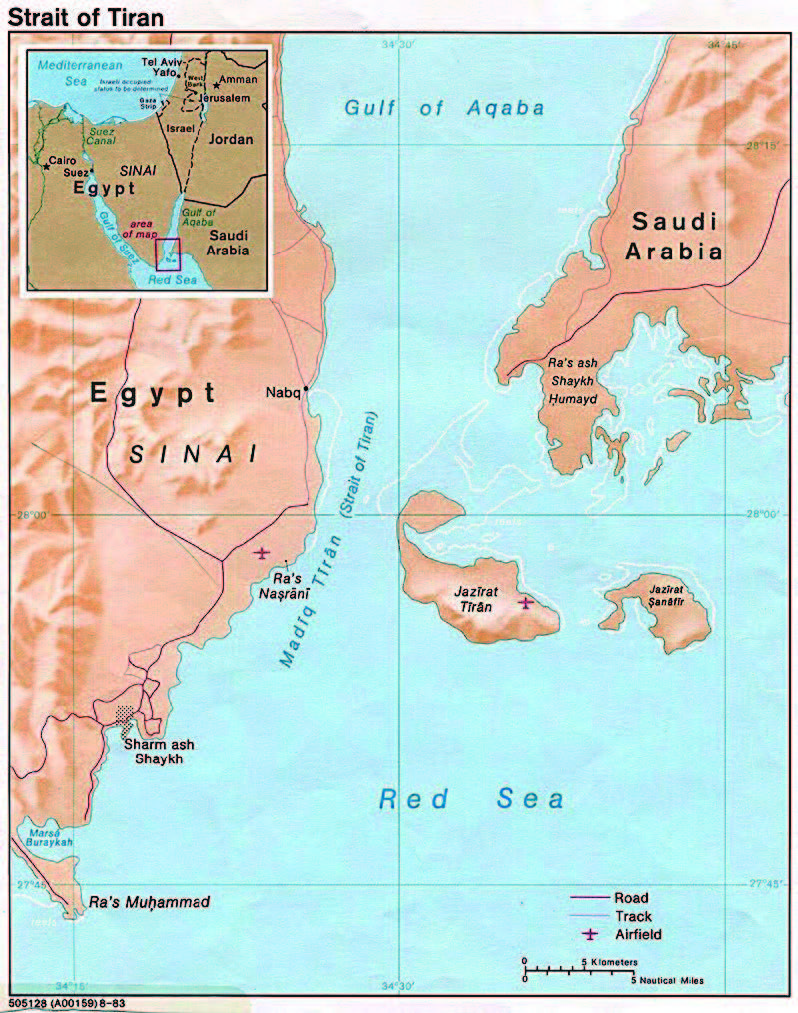

サウジがイスラエル機の領空通過を認めたのは、ティラン海峡の二つの島をめぐってイスラエルが譲歩したためではないかとみられている。

ティラン海峡のティラン、サナフィール両島:ティラン島は、ヨルダンのアカバとイスラエルのエイラトの主要港への重要な海路であるティラン海峡の最も狭い部分を形成するため、この地域で戦略的に重要。(ウィキペディアより)

エジプトとサウジ間で領有を争っていたティラン、サナフィール両島は、2017年にサウジへの返還が決められた。ところが、返還には、イスラエル・エジプト和平条約に基づいてイスラエルからの承認が必要だったため、イスラエルが譲歩したとみられている。

サウジ、イスラエル両国は、2010年代から水面下で関係改善を模索していたとみられている。観光、技術、安全保障など、国交樹立による両国の恩恵は大きい。2020年の「アブラハム合意」によってUAE、バーレーン、モロッコがイスラエルとの国交で合意、すでに人、モノの交流が活発に行われている。

トランプ前大統領は辞職後、サウジとイスラエルとの国交も間近だったと述懐しており、長い間、宿敵だった両国が互いに承認し合う日も遠くないかもしれない。